Die über ihre Vertreter anwesenden drei Städte verbindet aktuell das Entwickeln bzw. Novellieren von Kulturentwicklungsplänen. Einen besonders markanten Satz stammt dabei von Michael Faber und der kam sogar relativ zeitig:

„Alle wollen ihn gestalten, im operativen Geschäft aber spielt der Kulturentwicklungsplan kaum eine Rolle.“

Welche Rolle soll ein Kulturentwicklungsplan spielen?

Es drängt sich die Frage auf, wie es gedacht ist. Mit seiner Aussage wollte der Leipziger Kulturbürgermeister keineswegs die Sinnhaftigkeit eines solchen Papiers in Frage stellen. Vielmehr beschreibt das zunächst einen politischen Pragmatismus. So stehen natürlich keine Zahlen drin, vielmehr geht es um Orientierung. Und das auch weniger direkt für die Aufstellung von kommunalen Haushaltsplänen, sondern für die Diskussionen. Das heißt ein Kulturentwicklungsplan ist wie eine Dokumentation einer Zukunftsplanung anzusehen, es geht um das Verschriftlichen einer kulturpolitischen Zukunftvision, auf die sich möglichst viele Beteiligte einigen konnten.

Eigentlich geht es jetzt schon mehr um einen Prozess als um eine Festschreibung eines Planes.

Wahrscheinlich auch deshalb dauert eine Entwicklung eines Kulturentwicklungsplanes so lange. Das Dresdner Amt für Kultur und Denkmalschutz arbeitet laut Webseite seit Mitte 2011 an der Novellierung. In Leipzig hat der Stadtrat im Jahre 2005 die Stadtverwaltung beauftragt einen solchen Plan bis 2015 zu erstellen. Sich gleich darauf zu einigen, Kulturentwicklung als einen fortlaufenden Prozess und das Ziel nicht allein auf die finale Verschriftlichung zu legen, liegt eigentlich nahe, denn einem Wechselspiel ist erst echt nicht nach besonders langer Entwicklungsphase zu entkommen: Entweder ist ein solcher Kulturentwicklungsplan so allgemein und oberflächlich gefasst, dass er eben in konkreten Fragen genau keine Orientierung bietet oder er ist in allerkürzester Zeit einfach wieder reif für die Novellierung.

Die kommunale Verwaltungsebene sieht sich nicht in der Rolle des Visionärs, sondern des Prozessbegleiters. Wie gezielt entstehen eigentlich Visionen?

„Stellen sie bitten ihre Version einer gelingenden kulturpolitischen Vision kurz vor.“

Die KuPoGe bat am 1.12. um eine Vision und erhielt eine lange Erklärung darüber, warum das nicht geht. Dresdens Kulturbürgermeister Lunau erläuterte sehr ausführlich, dass es für ihn gar nicht um eine persönliche Vision geht. Er reduzierte sich in diesen Ausführungen auf eine begleitende, verwaltende Rolle, ganz im Dienste der demokratischen Prozesse, die hinter einer solchen Planaufstellung stehen. Vollkommen offen oder mindestens unausgesprochen blieb dabei, wer denn stattdessen für das Visionieren in diesem Prozess zuständig sein könnte oder tatsächlich ist. Bis vor der Beantwortung der Frage unterstellte man schließlich, dass es eine solche Stelle dafür geben müsste und bei den Personen am Tisch zu finden sei.

Die Erstellung von Kulturentwicklungsplänen ist langwierig. Wahrscheinlich fällt deshalb auch nicht auf, dass da etwas fehlt im Prozess.

Eine Visionen wird rein als Wunsch nach Veränderung und damit fast nur als Kontrapunkt zum Etablierten wahr genommen.

Komplett ausschließen lässt sich die Schlussfolgerung jedenfalls nicht. Die zweite markante Aussage stammt von Lunau, eine Vision entstehe nur „durch Hunger“. Wer satt ist, suche keine Veränderung, so der Kulturbürgermeister von Dresden. Beim genaueren Hinsehen entpuppt sich diese Aussage als massiver Eingriff. Es ist richtig, dass Visionen oftmals eine Beschreibung von Veränderungen sind. Allein die Tatsache etwas verändern zu wollen, sagt aber nichts über Qualität aus. Degradiert man die Veränderung zu einer reinen Folge von Mangel, degradiert man auch beteiligte Vertreter der Kunst und Kultur.

Man spricht ihnen schlicht die Ehrlichkeit ihres Verlangens ab und das sogar ungehört. Kulturpolitisch herrscht Ellenbogenmentalität, die Vergabe von Haushaltsmitteln ist unter anderem eine Frage, wer mit wem spricht. Wer in Verwaltungsstrukturen und Gremien unbekannt ist, dessen Potentiale können auch schwerer eingeschätzt und erkannt werden. Man muss der Aussage von Kulturbürgermeister Lunau nicht über die Maßen Bedeutung zukommen lassen, aber es zeigt die Notwendigkeit, der Vision mehr Normalität zukommen zu lassen, als sie es jetzt hat.

Die Vision als Begriff ist eigentlich fester Bestandteil in Kulturentwicklungsplänen.

Dass eine Vorstellung, ein Bild, also eine Vision von dem vorhanden sein muss, um gemeinsam zu Gestalten ist in einem wunderschönen Sprichwort niedergeschrieben.

Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. (Antoine de Saint-Exupéry)

Das Visionieren und das Planen gehört auf natürliche Weise zusammen. Will man gemeinsam laufen, muss man sich vorher mindestens einmal über die Richtung geeinigt haben. Im Kulturentwickungsplan von 2007 der Stadt Dresden ist nicht nur mehrmals von einer Vision die Rede, es findet sich auch ein Vorwort von Kulturamtsleiter Manfred Wiemer, in dem erst sich mit dem Gestus der Vision als solches und den darin inkludierten Gegensätzen in der Dresdner Kulturlandschaft auseinandersetzt. Fast scheint es so, als hätte man eben dieses Vorwort sieben Jahre nachdem es geschrieben wurde noch einmal verlesen sollen.

In den bisherigen Prozessen ist das Visionieren nicht explizit dokumentiert, 2014 gab es das aber.

Auf der Webseite der Stadt Dresden lässt sich der Entwicklungsprozess des 2008 verabschiedeten Kulturentwicklungsplanes nachvollziehen. Darin ist zunächst einmal eine breite Beteiligung der Kulturschaffenden ersichtlich. „Öffentliche Foren“, „32 Workshops mit durchschnittlich 25 Akteuren“ und „180 Fachgespräche“ klingt nach Arbeit. Was genau im Zuge der Novellierung ab 2011 passiert ist, bleibt in der Erklärung etwas wage. Es gab Kolloquien und einen Blog, über den man die Öffentlichkeit beteiligen wollte. Ganze sechs Kommentare sind zusammen gekommen.

Was wiederum nicht auf der Webseite des Kulturamtes dokumentiert oder verlinkt ist, aber stattfand, war eine konkrete Ideensammlung im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprojektes Dresdner Debatte. „An welchen Kultur-Orten halten Sie sich gern auf? Was vermissen Sie? Wie werden wir Kulturhauptstadt? Was müssen wir dafür tun?“, wurde dabei gefragt. Die entstandenen Ideen und Vorschläge sind dokumentiert und abrufbar. Im Abschlussbericht werden konkrete Punkte genannt, die nun geprüft werden sollen. Unter anderem heißt es dort: „Planungskultur in der Landeshauptstadt: deutliche Ausweitung der Beteiligung und längere Beteiligungszeiträume gewünscht“

Die Prozesse zeigen: alle Entscheidung über Zukunft baut auf die Kenntnis von Vergangenem und dem IST-Zustand auf.

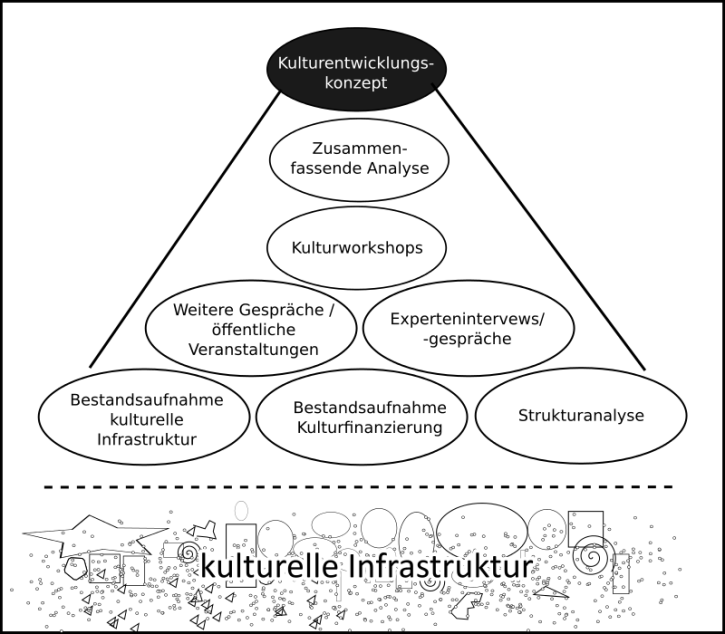

In einer Dokumentation für die Kulturentwicklungskonzeption in Thüringer Landkreisen lassen sich typische Methoden erkennen. Dabei wird auch klar, wie einzelne Bausteine aufeinander aufbauen. In der verlinkten Dokumentation wird dies als Trichter dargestellt, als Pyramide ergibt es jedoch einen größeren Sinn.

Hervorgehoben wird dadurch die Bedeutung von Analyse und Bestandsaufnahme des Vorhandenen. Wie die Analyse und Bestandsaufnahme stattfindet, ist in den Dokumenten nicht beschrieben. Daten, die dem Kulturamt mindestens vorliegen, sind die der Fördermittelantragsteller, aber nicht jeder stellt auch tatsächlich einen Antrag.

Es ist davon auszugehen, dass es weitere Recherchen und Befragungen gibt. Für die Stadt Dresden gibt es das Kulturbüro Dresden (Büro für freie Kultur- und Jugendarbeit e.V.), welches für Initiativen und Vereine die Beratung im allgemeinen und auch konkret für die Antragstellung anbietet. Mindestens dort gibt es den Austausch. Dem Kulturbüro Dresden kommt damit eine sehr große Verantwortung zu, um so schwieriger, dass sie selbst auch zu den etablierteren geförderten Strukturen gehören und damit automatisch auch im Rechtfertigungsdruck gegenüber Gremien stehen. Gremien der Fördermittelvergabe wie den beratenden Kulturbeirat, der besetzt ist mit Vertretern aus Verwaltung und etablierter Kulturträgern und logischerweise nicht mit Vertretern der nicht-etablierten Kulturträger.

Jede Kritik an dieser Konstellation erübrigt sich, geht es schließlich darum die öffentlichen Gelder nach den besten Kriterien zu verteilen. Nicht auf die Meinung und Aussagen derjenigen zu setzen, die nachweislich Erfahrung vorweisen können, ist auch keine Lösung. Was aber deutlich wird: Für Bestandaufnahmen und Analyse braucht sind weitere Methoden wünschenswert, die noch weiter unten ansetzen. Auch der bisher erst im zweiten Schritt erfolgende Austausch untereinander im Prozess der Kulturentwicklungsplanung (siehe Kulturworkshops) wäre unabhängig von Status, sondern abhängig vom Interesse am gemeinsamen Tun und Miteinander einen Versuch wert.

Was kann methodisch verbessert werden?

Um neue Methoden zu erkennen, lohnt sich ein veränderter Blick. Das Bild der bsiherigen Prozesse lässt sich ergänzen um die kulturelle Infrastruktur selbst. Denn dort finden ebenso Prozesse statt. Kultur ist kein klassisches Unternehmen. Kultur ist in weiten Teilen inhierarchisch und vom Bedürfnis her selbsthandelnd, selbstdenkend und damit sehr eigenständig. Das Analysieren, Auswerten und Modellieren von Konzepten ist sowieso wichtiger Bestandteil des kulturellen Schaffens.

Dagegen ist die Kulturentwicklungsplanung alles andere als eigenständig, sondern tatsächlich oben aufgesetzt. Mit Prozessen zur Bestandsaufnahme misst man sichtbare Ergebnisse der vorher ablaufenden Prozesse in der kulturellen Infrastruktur. Ein neuer methodischer Ansatz wäre daher, bereits die vorhandenen Prozesse besser öffentlich sichtbar zu machen. Zur Unterscheidung: Es geht nicht darum stärker sichtbar zu machen, WAS gemacht wird, sondern WIE und WARUM etwas gemacht wird.

Das WIE und WARUM ist im klassischen Sinn nicht Teil der Öffentlichkeitsarbeit.

Die klassische Öffentlichkeitsarbeit im Kulturbereich kündigt an, wann was passiert. Auch die Hintergrundeinblicke, die auf dem Spielfeld der neuen Medien eine Rolle spielen, bleiben immer stark am Geschehen im Vordergrund haften. Zwar wird da auch erklärt, warum man sich in der Theaterschneiderei für diesen Stoff in jener Farbe entschieden hat und auch, wie oft sich der Schauspielende während eines Stückes umkleide muss, wie lange an einem Bühnenbild gearbeitet wird und warum sich im Prozess der Kuration einer Ausstellung gerade für diese Bilder entschieden wurde, das Geschehen bleibt aber trotzdem stark auf das Bühnengeschehen beschränkt.

Die Kulturentwicklungplanung beschäftigt sich eher mit Fragen wie: „Wie gehen Einrichtungen, wie geht die Freie Szene mit dem Mindestlohn um?“, „Wie können einzelne Häuser kooperieren, um Kosten zu sparen?“ oder „Welche Schwerpunkte werden in der Förderung gesetzt?“. Ein Unterstützung darin, die neuen Möglichkeiten der öffentlichen Kommunikation (sprich: Facebook, Twitter, Blogs) besser zu nutzen, ist ein Weg, kann aber von vorherein nicht alle Fragen klären.

Neue Antworten bedingen meist neue Fragen.

Die Herausforderung der Kulturentwicklung liegt darin, nicht nur auf Einflüsse von Außen zu reagieren (Mindestlohn, Haushaltslöscher, Defizite in bisherigen Bildungsstrukturen). Selbst gestalterisch tätig zu werden, ist ebenso wichtig, aber gelingt bisher gut? Crowdfunding ist ein Beispiel.

Crowdfunding ist ein neuer Weg zur Finanzierung vor allem auch Kutlurprojekte. Seit etwas mehr als viere Jahre ist das im deutschsprachigen Raum möglich. Allein in Dresden wurden über Crowdfundin rund 100 Projekt mit über einer halben Million Euro co-finanziert. Rund 70% aller Projekte sind Projekte im Bereich der Kultur. (vgl.: http://crowdfunding-dresden.de/statistik/ Crowdfunding-Statistik, erstellt vom Autor dieses Beitrages) Crowdfunding spielt in der Praxis eine Rolle für die Kultur in Dresden. Im Rahmen der aktuell stattfindenden Novellierung wäre daher ein Gespräch über die Potentiale und Möglichkeiten zu erwarten. Genau das ist aber nicht geschehen.

Auf Nachfrage am 1. Dezember gibt Kulturbürgermeister Lunau darüber Auskunft, dass Crowdfunding für Erbringung der notwendigen Eigenmittel kein Problem ist. Darüber hinaus sehe er keine Potentiale. Das aber wird nicht überall so gesehen. So fand beispielsweise im Oktober diesen Jahres eine Podiumsdiskussion mit Kulturstaatsminister Tim Renner statt, in der über Zusammenspiel von Crowdfunding und öffentlicher Kulturförderung diskutiert wird. Im verlinkten Bericht wird Renner zitiert:

- Crowdfunding bietet Vorteile für die Projektiniatoren, da diese in direkten Austausch mit Ihren Fans kommen (Kundenmanagement)

- Crowdfunding ist vom Land Berlin ausdrücklich gewünscht

- Das Land Berlin macht sich Gedanken, wie Crowdfunding in die Förderlogik eingebunden werden kann

Der Widerspruch in den Worten von Lunau wird perfekt, wiederholt man die anfangs getroffene Aussage. Er selbst sehe sich nicht in der Rolle des Visionärs zu sehen, sondern als Verfahrensverantwortlicher im Sinne eines demokratischen Prozesses, so Lunau.

Crowdfunding ist nur ein Beispiel, unterstreicht aber, die Basis braucht mehr Aufmerksamkeit. Über 70% von 100 über Crowdfunding co-finanzierten Projekte sind Kulturprojekte. Werden neue Fragestellungen im Prozess der Kulturentwicklung nicht gestellt, ist das Ergebnis bereits nun schon im Vorfeld nicht aktuell und nicht vollständig.

Neuen Methoden für die Kulturentwicklungsplanung sind längst schon Realität!

In den Jahren 2009, 2010 und 2011 fand in Duisburg die stARTconference statt. (vgl.: ausführliche Dokumentation stART10, erstellt vom Autor dieses Beitrages: http://start10.kultur2punkt0.de/) Daraus sind mittlerweile eine ganze Reihe von kleineren Veranstaltungen hervor gegangen, die im Barcamp-Format durchgeführt werden. Diese so benannten stARTcamps fanden bisher bereits in Köln, Duisburg, München, Frankfurt, Dresden oder Wien statt.

Oberflächlich betrachtet wird sich auf stARTcamps „nur“ über die Möglichkeiten und Strategien neuer Medien diskutiert. Die Fragestellungen dahinter zeigen, aber, dass es um weitaus mehr geht: Wie sehen neue Wege der Kulturfinanzierung aus? Welche Vor- und Nachteile entstehen durch die permanente Erreichbarkeit via Internet für den Kulturbetrieb? Wie verändert sich die Wahrnehmung der kulturellen Infrastruktur durch mediale Veränderungen? Was ist ein Prosument im Theater und Museum? Wie verändert sich Organisation und Arbeitsteilung im Kulturbetrieb durch neue Möglichkeiten und Konzepte wie Crowdsourcing oder CoWorking?

Der Grund, warum auf stARTcamps neue Fragen eher sichtbar werden, liegt im Format der Veranstaltungen. Anders als in den Prozessen wie Workshops, Diskussionsrunden, Interviews oder Analysen gibt es dabei keine Moderation im klassischen Sinne und auch keine professionellen Fragesteller. Ein Barcamp gibt es auch keine Teilnehmer im klassischen Sinne, oft spricht man von Teilgebern. Ein Barcamp verzichtet auf einen Programmleiter und geht davon aus, dass jeder selbst fähig ist, Inhalte, Impulse, Themen, Erfahrungen in einen Austauschprozess zu geben – mit dem Wissen darum, dass davon alle profitieren, wenn genau das auch alle tun.

(Hinweis: Der Autor dieser Zeilen ist Initiator des stARTcamp Dresden, welches 2011 das erste Mal stattfand.)

Die Kulturentwicklungsplanung ist vor allem ein Prozess. Warum das Ergebnis dennoch nicht an Bedeutung verlieren darf, erklärt sich wiederum an einem Beispiel.

Bei der KulturENTWICKLUNGsplanung geht es vor allem um Entwicklung. Das konkrete Papier ist nur die Dokumentation. Dass sich tatsächlich vieles da hin entwickelt, was als Plan formuliert wird, liegt stärker daran, dass Kulturentwicklungsplanung mit vorhandenen Grundlagen arbeiten muss und auf Entscheidungen aufbaut, die in ihrer Kleinteiligkeit längst getroffen wurden.

Der Prozess des Sichtbarmachens und der darauf aufbauenden Diskussion liegt ein besoderer Wert in der Kulturentwicklungsplanung. Das allerdings enthebt Prozess nicht das konkrete Dokument seiner Notwendigkeit. Als Beispiel lässt sich hier eine Beobachtung zum Thema Medienwandel heranziehen.

Es ist mittlerweile klar, dass neue Medien für alle Beteiligten im Kulturbetrieb eine große Herausforderung darstellen, einige Risiken durchaus beachtliche Chancen mit sich bringen. Gelernt hat man vor allem, dass der Faktor Zeit bereits im ersten Schritt wesentlich ist. Der individuelle Umgang muss auch individuell erlernt und eingeschätzt werden können. Dort, wo gezielt Fortbildungen stattfinden, ist auch wirklich eine ENTWICKLUNG zu erkennen. Dort wo keine Fortbildungen stattfinden, liegt das vor allem daran, dass Kosten und Zeit dafür nicht vorgesehen sind. Ein bewusste Formulierung für derartige Fortbildungen müssten auf politischer Ebene gefällt werden, die sich wiederum auf die Dokumentation beziehen, weil sie an Prozessen nicht im gleichen Maße teilnehmen können, wie die Basis selbst.